Diapason Elettromagnetici

|

| R. König, Parigi; 1887 ca.; 57x18x17 cm; acciaio, ottone, vetro, legno, ghisa |

A questa categoria di strumenti appartengono i diapason il cui moto vibratorio può essere mantenuto indefinitamente per mezzo di un metodo estremamente semplice ideato da M. Mercadier intorno al 1873.

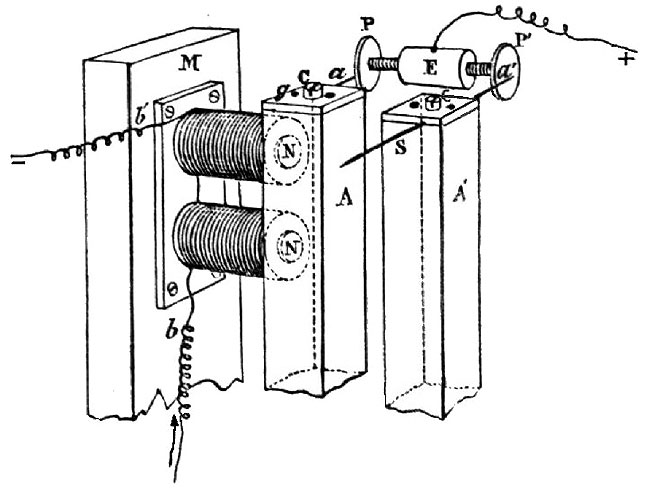

Bloccato su una solida base un diapason, un piccolo elettromagnete viene fissato su un montante o esternamente ai due rebbi o fra di essi, senza che vi sia contatto. Il diapason porta presso la sommità uno stilo di platino o di acciaio destinato a servire da interruttore elettrico. Una placca platinata o in acciaio, usata come testa di una vite, è fermata ad un altro supporto e posta di fronte allo stilo di modo che, inizialmente, fra i due vi sia contatto.

|

| Interruttore elettrico |

Se fra i due poli di una pila (ad es. un elemento Grenet) vengono posti in serie il diapason con il suo stilo, la placca e l'elettromagnete, questo viene eccitato poiché lo stilo chiude il circuito elettrico sulla placca: ma, subito il contatto cesserà a causa della forza che l'elettromagnete esercita sui rebbi del diapason spostandoli dalla posizione di riposo.

Il diapason, quindi, entrerà in vibrazione e ciò porterà alla ripetitiva apertura e chiusura del circuito: l'elettromagnete produrrà sui rebbi una forza periodica di frequenza uguale a quella del diapason e la vibrazione si manterrà indefinitamente. Agendo sulla vite, si può variare l'ampiezza di oscillazione del diapason.

Questa particolare disposizione sperimentale venne denominata a contatto secco, per distinguerla da quella a contatto a mercurio nella quale il posto della placca viene preso da un pozzetto riempito di mercurio: ciò evita il consumarsi dei contatti e limita i fenomeni di ossidazione dovuti alla scintilla.

|

| Contatto a mercurio |

L'apparecchio elettro-acustico descritto si affermò rapidamente in tutte quelle applicazioni tecniche e scientifiche nelle quali era necessario generare una frequenza per tempi lunghi rispetto al tempo di smorzamento tipico dei diapason. Riguardo agli effetti indesiderati sulla frequenza che l'apparato elettromagnetico introduceva (a causa di extracorrenti, scintille, magnetizzazione, ossidazione), furono condotte ricerche che portarono a ritenere il diapason elettromagnetico il miglior apparato allora disponibile per tempi lunghi di funzionamento. Anche presso l'Ufficio del Corista uniforme furono condotte delle ricerche a tal proposito. Nel 1893, Pierpaoli ottenne dati che provavano un effettivo cambiamento nella frequenza propria del diapason: ciò gli fece ipotizzare che la pila (l'elemento Grenet), con la quale veniva alimentato il magnete e il circuito, non fosse un effettivo generatore di corrente continua; ipotizzò anche che lo stesso interruttore a contatto provocasse variazione di corrente. L'effetto globale misurato dallo sperimentatore fu una variazione dell'ordine del decimo di hertz, non trascurabile nell'impiego dei coristi elettromagnetici in laboratorio. Pierpaoli notò anche una certa magnetizzazione del diapason, provata con un ago magnetico, che permaneva per ore, ma non ne quantificò l'effetto sulla frequenza.

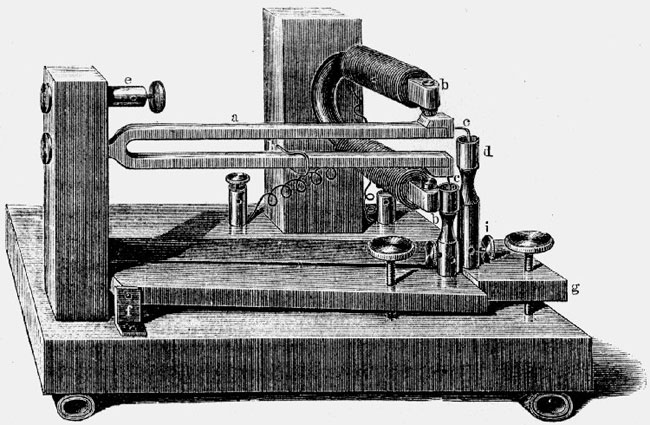

L'apparato presentato, uno dei diversi posseduti dal Museo, è in ottime condizioni e di elegante fattura: è del tipo a pozzetto a mercurio, composto da una base in legno sulla quale è fissato il sostegno del diapason (con un morsetto elettrico), una guida in metallo per l'elettromagnete (con l'altro morsetto elettrico) e il pozzetto a mercurio. Lo strumento è completato da tre diapason DO-1=32, DO1=64, DO2=128 Hz dotati di stilo d'acciaio.

(Daniele Rebuzzi)