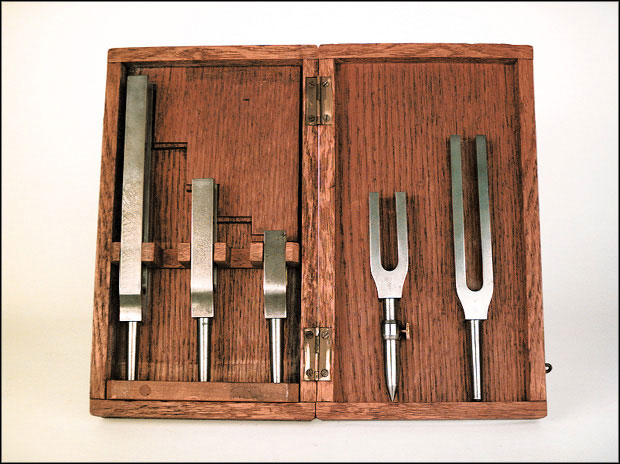

Serie di diapason per il tono caratteristico delle vocali

|

| R. König, Parigi; 1864-1872 ca.; 15x26x3 cm la cassettina; acciaio, legno |

L'analisi della voce umana fu uno dei problemi che più appassionarono i ricercatori della seconda metà del XIX secolo. In particolare, fu molta l'attenzione posta nel comprendere se, fra lingue e persone differenti, vi fossero delle caratteristiche comuni nella pronuncia di vocali, consonanti e fonemi. Per far ciò, la teoria metteva a disposizione il metodo di analisi di Fourier, ma gli apparati fisici disponibili (essenzialmente diapason, risonatori e apparecchi basati sulla risposta di membrane) erano in grado di analizzare i suoni solo con grandi limitazioni.

Apparecchi basati sulla risposta di membrane

Durante i suoi primi importanti studi di acustica fisiologica, von Helmholtz constatò che per ciascuna delle vocali la cavità boccale presenta una determinata serie di risonanze, indipendenti dall'altezza con la quale la vocale è emessa. In questo modo, fra i suoni prodotti dalle corde vocali, sono più rinforzate quelle armoniche che corrispondono alle frequenze di risonanza, mentre le altre sono smorzate.

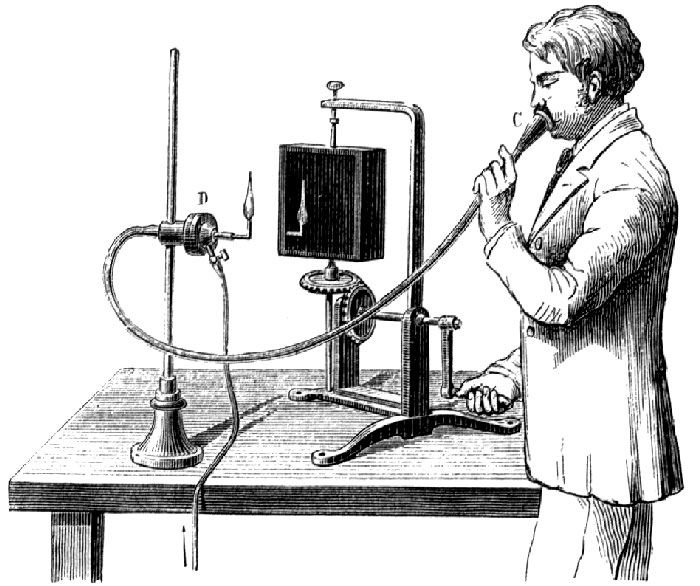

Durante l'emissione della vocale, la cavità boccale e le altre implicate nel fenomeno prendono una determinata forma: facendo vibrare il giusto diapason di fronte alla bocca che pronuncia sottovoce la vocale e applicando all'orecchio un risonatore di Helmholtz accordato col diapason, quando la vocale corrisponde al suono reso dal diapason si ascolta una forte risonanza. Occorre non far vibrare troppo fortemente il diapason per non farlo agire direttamente sul risonatore, ma solo a causa del rinforzo dovuto alle cavità.

Koenig, il quale ripeté per la lingua francese le esperienze del suo maestro von Helmholtz, trovò che le frequenze fondamentali per ciascuna vocale avrebbero formato la serie OU=224 Hz, O=448 Hz, A=896 Hz, É=1792 Hz e I=3584 Hz approssimata dalle note SI2b, SI3b, SI4b, SI5b, SI6b.

Il Museo conserva, in una cassettina di legno, la serie dei 5 diapason e un'immanicatura in acciaio, con vite per serrarveli, terminante a punta per poterli poggiare su una cassa di risonanza; probabilmente, i relativi risonatori sferici di Helmholtz sono quelli non marcati facenti parte della collezione conservata nel Museo. Le vocali e le frequenze incise sui diapason, accompagnate dallo scudo sabaudo, sono: A 922 v.s., E 870 v.s., I 870 v.s., O 870 v.s. ed OU 870 v.s., ma il loro significato non è chiaro. La formula che ben approssima la frequenza dei diapason, a rebbi paralleli e a sezione rettangolare costante, è proporzionale allo spessore dei rebbi (non alla larghezza, la dimensione perpendicolare al loro piano di vibrazione) e inversamente proporzionale alla loro lunghezza al quadrato. Quindi, ad uguale frequenza non corrisponderà uguale forma, ma i coristi hanno una particolarità: i rebbi non sono per tutti a sezione costante, e ciò potrebbe generare o prolungare certe armoniche, delle quali una sarebbe quella incisa.

(Daniele Rebuzzi)

Analisi dei suoni